Артроз фасеточных суставов грудного отдела — это форма дегенеративного заболевания позвоночника, при которой изнашиваются соединения между позвонками в грудной части. Эти соединения носят название фасеточных (дугоотростчатых) суставов. Они соединяют позвонки между собой позади межпозвонковых дисков и играют ключевую роль в обеспечении стабильности и подвижности позвоночника при скручиваниях и наклонах. В грудном отделе такие суставы менее подвижны, чем в пояснице или шее, но также подвержены возрастным и нагрузочным изменениям.

Фасеточные суставы покрыты гладким хрящом, благодаря которому при движении нет трения и ограничений. При развитии артроза хрящ истончается, теряет эластичность, появляются микротрещины, снижается объём синовиальной жидкости, нарушается скольжение. Это приводит к хроническому воспалению, избыточному разрастанию костной ткани (остеофитам), болевому синдрому и ограничению подвижности.

Термин «спондилоартроз грудного отдела» — медицинское обозначение артроза фасеток данной зоны. Он применяется в профессиональной диагностике и на практике практически идентичен термину «артроз фасеточных суставов грудного отдела». В ряде источников может использоваться синонимично с «фасеточным синдромом», хотя последний в большей степени акцентирует на болевых проявлениях в результате поражения суставов.

Чем артроз фасеток отличается от других причин боли в грудной части спины

Грудной отдел позвоночника участвует в ограниченном объёме движений, поэтому часто боли в этой зоне списывают на «перенапряжение» или «усталость мышц». Однако источников болевого синдрома здесь может быть несколько, и важно отличать спондилоартроз от других патологий.

- Миофасциальный болевой синдром сопровождается болезненными триггерными точками в мышцах. Боль здесь чаще поверхностная, мышечная, можно нащупать уплотненный участок, при нажатии — острая реакция. В отличие от фасеточного артроза, не затрагивает глубинные суставные зоны, но часто сопровождает прогрессирование артроза фасеточных суставов.

- Межрёберная невралгия отличается острой, простреливающей болью по ходу рёбер, которая усиливается при дыхании, кашле, наклонах. Артроз же даёт тупую и ноющую боль, которая усиливается после длительного положения тела, но не столь чувствительна к дыханию.

- Мышечно-тонические расстройства формируются как реакция на статическое перенапряжение. Типичный пример — боль после долгой работы за компьютером. Она чаще уходит при смене положения, лёгкой разминке, в отличие от артроза, где потребуется больше времени на восстановление.

- Внутренние органы (сердце, лёгкие, ЖКТ). Боли, связанные с заболеваниями этих органов, могут «отражаться» в спине. Однако они не зависят от движений позвоночника, часто сопровождаются другими симптомами (одышка, дискомфорт в груди, нарушения пищеварения). При малейшем подозрении на такую природу болей важно исключить соматическую причину через врача.

Ключевое отличие фасеточного артроза — это стойкая, глубокая, механически зависимая боль, усиливающаяся после статической нагрузки и при определённых движениях. Без инструментальной диагностики поставить точный диагноз невозможно: схожие боли могут сопровождать несколько заболеваний сразу. Поэтому самостоятельные выводы — опасный путь, особенно при наличии хронического болевого синдрома.

Причины развития фасеточного артроза в грудном отделе

Артроз фасеточных суставов никогда не возникает на пустом месте или внезапно. Это результат медленного, но нарастающего дегенеративного процесса опорно-двигательного аппарата. В грудном отделе — зоне с ограниченной подвижностью — существует ряд условий, которые создают «почву» для разрушения суставов.

- Хроническая механическая перегрузка. Неправильная осанка, привычка сутулиться, длительное сидение в неудобной позе (например, за рулём или за малоподвижной офисной работой), частое напряжение одних и тех же мышц спины создают неестественное давление на фасеточные суставы. Они начинают перерождаться под лишним весом тела, векторы нагрузки искажаются.

- Микротравматизация при спорте и физической работе. Частые повторяющиеся движения (в фитнесе, силовых тренировках, при работе с тяжестями) вызывают небольшие повреждения хрящевой ткани, которые не успевают восстанавливаться. Со временем это способствует дегенерации суставной поверхности.

- Структурные изменения позвоночника — такие как сколиоз или кифоз, особенно у подростков или в зрелом возрасте, меняют биомеханику всего позвоночного столба. Это приводит к перераспределению нагрузки: одни фасетки начинают работать с перегрузкой, другие — выключаются.

- Возрастные изменения и дегенерация хряща. С возрастом нарушается питание суставов, снижается уровень гиалуроновой кислоты, истончается межпозвонковый диск. Это приводит к усилению нагрузки на фасеточные суставы, которые вынужденно берут на себя часть стабилизации.

- Осложнения других заболеваний: остеохондроз, посттравматические изменения, спондилолистез могут приводить к вторичному артрозу суставов позвоночника. Часто такие случаи приобретают хроническое течение у пациентов с грыжами межпозвонковых дисков на соседних уровнях.

- Генетическая предрасположенность также играет роль. У людей с врождённо слабыми соединительнотканными структурами (например, при синдроме Марфана) дегенеративные процессы могут развиваться быстрее. Также фиксируется статистическая связь между наличием остеоартроза у близких родственников и риском фасеточного артроза — особенно при совпадении образа жизни.

Факторов развития много, но все они формируют длительный и часто незаметный для пациента путь к фасеточному синдрому. Отличительная особенность — болевой синдром появляется уже тогда, когда изменения в хряще и костной ткани зашли достаточно далеко. Поэтому профилактически важно следить за осанкой, регулярной двигательной активностью и избегать перегрузок грудного отдела уязвимыми движениями (например, силовыми скручиваниями).

Как проявляется боль при артрозе грудных фасеток

Боль — основной симптом фасеточного артроза. Её особенности важны для дифференцировки и контроля за динамикой заболевания.

Тип боли: ноющая, тупая, умеренно интенсивная. Обычно пациент жалуется на локализованное чувство «напряжённости» или «тяжести» между лопатками, реже — ниже в средней части спины. Эта боль не колет, не жжёт и не отдаёт в руки, как при корешковых синдромах, но может восприниматься как постоянный, надоедливый дискомфорт.

Провоцирующие факторы:

- Длительное статическое положение (сидя или стоя)

- Скручивания туловища или глубокие наклоны вбок

- Резкие движения — наклон, поворот «вбок»

Особенности во времени: часто обостряется во второй половине дня после нагрузки или вечером, может усиливаться в утренние часы в виде чувства скованности. При движении может сначала обостряться, но после разогрева — ослабевать (типичный показатель артроза).

Иррадиация и неврологические симптомы: фасеточный артроз обычно не вызывает онемения рук или межлопаточной области, в отличие от межпозвонковых грыж. Появление покалывания, головной боли, онемения — повод проверить сопутствующие патологии, включая шейно-грудной переход и возможное участие нервных корешков.

Длительность и прогресс: на ранних стадиях пациент может чувствовать боль только после нагрузок, «блокировок» движений. На более поздних — она сохраняется даже без физической активности, проявляется болезненностью при нажатии на определённые точки, ограничивается подвижность отделов. Всё это указывает на углубление дегенеративного процесса.

Как распознать: ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание

Многие пациенты годами не связывают свои симптомы с истинной причиной — артрозом фасеточных суставов. Боль списывают на сидячую работу, «неудобную позу» или «простуду мышц». Но если внимательно наблюдать за своим телом и знать, какие именно признаки являются маркерами патологии, можно вовремя обратиться к врачу и избежать осложнений.

- Боль не проходит в покое. Если после сна или отдыха дискомфорт остаётся или даже усиливается — это один из знаков дегенеративного процесса. Боль после мышечной усталости обычно уходит.

- Скованность в движениях, особенно по утрам. Ощущение тугости, сложности при наклонах или разворотах корпусом — характерный симптом фасеточного артроза. Как правило, к концу дня эта скованность уменьшается, но возвращается на следующее утро.

- Уменьшение подвижности. Пациент начинает ощущать, что грудной отдел «менее гибкий», движения словно ограничены в объёме, требуется усилие, чтобы повернуть или наклониться.

- Появление привычки "разминать" спину. Люди с фасеточным синдромом часто непроизвольно двигают плечами или вращают корпусом, пытаясь снять напряжение. Это даёт кратковременное облегчение, но не устраняет причину.

- Боль усиливается в конце рабочего дня, особенно если день связан с длительным пребыванием в положении сидя или стоя. Смена положения даёт временное снижение болевого синдрома.

- Отсутствие значительного облегчения от растяжек и массажа. В отличие от чисто мышечной боли, фасеточный артроз плохо поддаётся быстрому облегчению с помощью физических техник, так как причина боли — в самом суставе, а не в мышцах.

Важно помнить: если вы замечаете затруднение при изменении положения тела, если боль локализована в одной и той же области грудной зоны, усиливается при движении, но не сопровождается признаками внутренней патологии — это сигнал пройти обследование на предмет фасеточного артроза. Особенно если вам за 40, вы работаете в офисе, много ездите за рулём или перенесли в прошлом травмы позвоночника.

Роль диагностики: какие исследования нужны для подтверждения диагноза

Пациент не может установить наличие фасеточного артроза по самочувствию. Даже опытный врач не выносит окончательного диагноза «на глаз». Из-за схожести симптомов с другими патологиями позвоночника необходимо пройти инструментальное обследование. Это ускоряет начало лечения и позволяет избежать неправильной тактики, например, когда артроз путают с мышечно-тоническим синдромом и назначают исключительно ЛФК.

- Рентгенография — доступный, но не всегда информативный метод. Он показывает костные структуры, остеофиты, уменьшение просвета суставной щели. Однако ранние стадии артроза и воспаление мягких тканей рентген не фиксирует.

- МРТ (магнитно-резонансная томография) — даёт наиболее полное представление о состоянии хряща, суставной капсулы, воспалении, отёке тканей, скорости дегенерации. Именно этот метод чаще всего позволяет точно подтвердить фасеточный синдром и отличить его от грыжи, миозита, остеохондроза.

- КТ (компьютерная томография) — лучше визуализирует костные структуры, а значит — эффективен для оценки степени остеофитов, изменений суставов и компрессионных деформаций позвонков. Назначается в случае необходимости оценить обширность изменений и планировать вмешательство, если требуется.

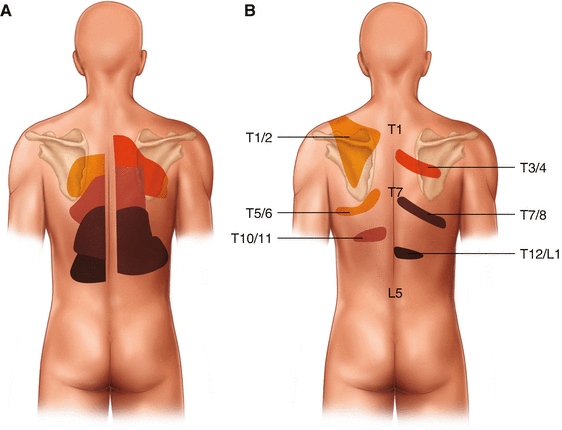

- Диагностическая блокада фасеточных суставов грудного отдела — может использоваться, чтобы окончательно определить источник боли. Врач под контролем УЗИ или рентгена подводит иглу к маленькому нерву, который иннервирует фасеточный сустав и вводит раствор местного анестетика, если боль проходит после инъекции то источник боли можно достоверно подтвердить.

Что делать после постановки диагноза: движения, которых стоит избегать

После подтверждения фасеточного артроза важно понимать: это не «простое воспаление», проходящее за день-два. Это изменение структуры суставов, которое требует внимания к образу жизни, движению и нагрузкам. Главная задача после диагностики — не дать заболеванию прогрессировать до стадии хронической боли или осложнений.

Чего нельзя делать:

- Игнорировать боль и продолжать выполнять привычные нагрузки, особенно силовые упражнения с поворотами;

- Пытаться «размять» спину усиленными наклонами и растяжками при выраженном болевом синдроме;

- Использовать прогревающие пластыри и массаж без консультации с врачом — при воспалении это может усугубить состояние;

- Откладывать лечение, надеясь, что «само пройдёт». Артроз — хроническое заболевание, и при отсутствии терапевтического воздействия он прогрессирует.

Что можно сделать до визита к врачу:

- Снизить нагрузку на позвоночник: избегать длительного сидения, использовать анатомический валик или подушку под спину;

- Принять НПВП (нестероидный противовоспалительный препарат) коротким курсом, если боль выраженная и нарушает сон. Обязательно с учётом противопоказаний;

- Ограничить вращательные и наклонные движения торсом;

- Наблюдать за динамикой болевого синдрома: какие движения провоцируют боль, что помогает облегчить состояние. Эти данные помогут врачу быстрее назначить правильную терапию.

Помните: фасеточный артроз — не критичный диагноз, но его осложнения могут серьёзно повлиять на качество жизни. Грамотно подобранная терапия, курс лечебной физкультуры, контроль веса и питания хряща медленно, но стабильно улучшают состояние тканей позвоночника.

Когда боль может указывать не только на артроз

Иногда признаки, схожие с фасеточным артрозом, скрывают под собой более серьёзные, системные или неортопедические заболевания. Поэтому важно знать симптомы, при которых самостоятельность следует отложить и как можно скорее обратиться к врачу, особенно если:

- Боль возникает ночью и не связана с положением тела. Артроз, как правило, усиливается при движении. Постоянная ночная боль — возможный признак опухолевого или воспалительного процесса.

- Есть необъяснимая потеря веса, снижение аппетита, субфебрильная температура в течение нескольких недель. Это может указывать на системные патологии (например, ревматоидный артрит, туберкулёз позвоночника, онкопроцесс).

- Боль сопровождается слабостью в ногах, нарушением координации, расстройствами мочеиспускания. Это признаёт возможное сдавление спинного мозга или стеноз позвоночного канала.

- Проявляется нестандартная боль, неожиданно интенсивная, без явной причины, распространяясь к грудине, левому плечу — следует исключить инфаркт, стенокардию и другие кардиологические расстройства.

Нельзя «объяснять всё артрозом», особенно если симптомы изменились или резко усилились. Любые признаки из вышеуказанных категорий требуют срочной консультации врача и полноценной диагностики.

Как лечится фасеточный артроз грудного отдела: методы, практики, рекомендации

Лечение фасеточного артроза грудного отдела опирается на комплексный подход. Его цель — не просто снять боль, а замедлить или стабилизировать дегенеративные изменения в суставных структурах позвоночника. Почему это важно? Потому что артроз — хроническая патология, и чем раньше подключена адекватная терапия, тем больше шансов сохранить активность сохранить хорошее состояние позвоночника

Задачи лечения включают:

- уменьшение болевого синдрома;

- снижение воспаления в области поражения;

- восстановление подвижности грудного отдела;

- улучшение метаболизма межпозвонковых тканей и хряща;

- формирование нового двигательного стереотипа для предотвращения перегрузок.

В арсенале современных медицинских клиник есть несколько эффективных методик, которые комбинируются в зависимости от стадии артроза, выраженности симптомов и общего состояния пациента.

Медикаментозное лечение

Назначается практически всем пациентам, особенно при обострениях:

- Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) — снимают воспаление и боль. Используются короткими курсами, часто в виде таблеток или ректальных свечей. Иногда применяются местные формы — мази, гели.

- Миорелаксанты — при наличии мышечного спазма вокруг воспалённого сустава. Уменьшают напряжение, улучшают подвижность.

- Хондропротекторы — препараты, поддерживающие структуру хрящевой ткани (например, глюкозамин, хондроитин сульфат). Эффективность подтверждена при длительном применении курсами по 3–6 месяцев.

- Витамины группы B — улучшают проводимость нервных волокон в позвоночнике, нормализуют обмен в мышечно-нервной ткани.

Локальное введение противовоспалительных препаратов

При выраженном болевом синдроме, который мешает повседневной жизни, одной из эффективных методик является введение смеси местного анестетика и противовоспалительного препарата в область пораженных фасеточных суставов. Это позволяет значительно снизить боль и улучшить состояние на длительное время.

Радиочастотная абляция медиальной ветви фасеточных суставов

Когда болевой синдром приобретает хроническое течение, боли более 5 баллов и длительность более трех месяцев, проводится радиочастотная денервация медиальной ветви фасеточных суставов.

Врач под контролем ультразвука и рентгена подводит специальный зонд к маленьким нервам, которые иннервируют оболочку сустава. Кончик зонда нагревается и чувствительные нервы разрушаются, что приводит к длительному обезболиванию, без потери чувствительной и двигательной функции. Этот метод позволяет убрать боли на срок 9-12 месяцев и более, даже в самых тяжелых случаях.

Врач под контролем ультразвука и рентгена подводит специальный зонд к маленьким нервам, которые иннервируют оболочку сустава. Кончик зонда нагревается и чувствительные нервы разрушаются, что приводит к длительному обезболиванию, без потери чувствительной и двигательной функции. Этот метод позволяет убрать боли на срок 9-12 месяцев и более, даже в самых тяжелых случаях.

Физиотерапия и аппаратное лечение

Назначаются по завершении острого периода:

- Магнитотерапия и ультразвук — уменьшают воспаление, ускоряют регенерацию тканей.

- Электрофорез с анальгетиками — обеспечивает местное обезболивание в зоне фасеток.

- Терапия глубокого тепла (например, СМТ, лазеротерапия) — усиливает кровообращение и удаление продуктов воспаления.

Важно: физиотерапия подбирается строго индивидуально. Самостоятельное прогревание может усилить симптомы при активном воспалении суставов.

Массаж и мануальная терапия

Применяются с осторожностью и только в подостром или хроническом этапе. Грамотный лечебный массаж помогает снять напряжение с паравертебральных мышц, которые часто перенапрягаются, компенсируя снижение объёма движений. Это улучшает лимфоотток, снижает нагрузку на связочный аппарат.

Мануальная терапия может быть эффективна только в руках опытного мануального терапевта. Резкие мобилизации и грубое воздействие противопоказаны при выраженном дегенеративном процессе. В ряде случаев применяется мягкая мобилизация грудного отдела с улучшением кровоснабжения без травматизации тканей.

ЛФК — лечебная физкультура

Основа немедикаментозного лечения. Комплекс упражнений составляется медицинским специалистом (реабилитологом, врачом ЛФК), исходя из:

- индивидуальной подвижности грудного отдела;

- степени выраженности болевого синдрома;

- сопутствующих патологий (грыжи, остеохондроз, нарушения осанки);

- уровня тренированности пациента.

Программа обычно включает:

- дыхательные упражнения с фокусом на движения грудной клетки;

- упражнения на подвижность и растяжку, но без принудительных скручиваний;

- активную стабилизацию торса, укрепление мышечного корсета;

Важно помнить: лечебная физкультура — это не фитнес. Она не должна вызывать боль (лишь умеренное напряжение), не содержит рывковых и высокоамплитудных движений. Выполнение под контролем специалиста в начале курса повышает эффективность и снижает риск усугубления патологии.

Изменение образа жизни и профилактика прогрессирования

Устойчивое улучшение возможно только при полной адаптации ежедневной активности:

- Коррекция рабочего места: анатомические кресла, эргономичная высота монитора, обязательные перерывы при длительном сидении каждые 40–50 минут.

- Нормализация сна: ортопедический матрас, подушки средней жёсткости, исключение положения «на животе».

- Контроль веса — избыток массы влияет не только на поясничный отдел, но и на биомеханику грудной зоны.

- Рациональное движение: избегать однотипных вращательных движений, резких скручиваний; заменить интенсивные упражнения на корректирующую тренировку под надзором специалиста.

Прогноз благоприятный, если пациент не игнорирует ощущения и приступает к курсу лечения в течение первых месяцев после появления симптомов. Современные методики лечения, индивидуальный выбор препаратов и регулярная работа с движениями позволяют остановить или значительно замедлить развитие патологии.